L'histoire de la collecte des truffes (Tuber) en Europe remonte à l'Antiquité et est étroitement liée à la gastronomie, à l'herboristerie et au mysticisme. Voici un aperçu des étapes historiques les plus importantes et des premières traces écrites.

Les Sumériens et les Babyloniens connaissaient déjà les truffes entre 3000 et 1000 avant J.-C., principalement comme une merveille naturelle plutôt que comme un ingrédient culinaire.

Les premières références écrites connues aux truffes se trouvent dans les sources grecques et romaines de l'Antiquité :

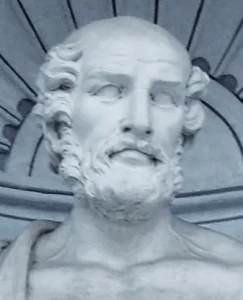

Théophras (371-287 av. J.-C.)

Théophras, disciple d'Aristote et père de la botanique, mentionne les truffes en se demandant comment elles peuvent pousser "sans aucune graine". Il a été le premier auteur connu à écrire scientifiquement sur le monde des plantes. Son œuvre monumentale, Historia Plantarum (Histoire des plantes), est la première encyclopédie botanique conservée, et c'est dans cette œuvre qu'il mentionne la truffe, qu'il décrit comme un phénomène étrange et mystique.

Théophras n'a pas appelé la "truffe" par son nom latin moderne (Tuber), mais a écrit sur le phénomène, et a probablement désigné plusieurs espèces de champignons souterrains, ses principales observations sont les suivantes :

Habitats:

Il a observé que les truffes sont plus fréquentes dans un certain type de sol et à proximité de plantes ligneuses, en particulier les chênes et les pins. Il s'agissait d'une reconnaissance précoce de la relation mycorhizienne moderne, même si elle n'avait pas d'explication biologique.

Pas de reproduction visible :

Surpris d'écrire qu'elle n'a ni graines, ni fleurs, ni tiges :

La majorité des plantes germent à partir de graines - les truffes semblent être une exception, car il n'y a ni graines ni racines.

À partir de cette observation, la truffe a ensuite longtemps été considérée comme un minéral et non comme un être vivant.

Origine mystique :

Il a lié l'origine des truffes à la foudre :

La truffe (Tuber) pousse sous terre et on pense qu'elle naît à la suite d'un éclair, sous l'effet de la pluie et du tonnerre.

Cette idée a perduré pendant longtemps - elle a même été invoquée à la Renaissance.

Le nom grec de la "truffe" n'est pas encore connu, Théophras a probablement utilisé le mot "hydnon" ou "idnon" - un mot qui est apparu plus tard en latin sous le nom de tuber, puis en italien tartufo et en français truffe.

Pline l'Ancien (23-79 ap. J.-C.)

Dans son ouvrage encyclopédique Naturalis Historia (Histoire naturelle), Pline l'Ancien(Gaius Pliny Secundus, 23-79 ap. J.-C.) mentionne les truffes à plusieurs endroits, principalement comme une plante comestible spéciale, mystique et très prisée. Bien qu'il n'ait pas eu les connaissances biologiques que nous connaissons aujourd'hui, ses descriptions reflètent ses observations et les croyances de l'époque.

Origine mystique - "enfant du tonnerre"

Pline, à la suite de Théophras, mentionne que la truffe est l'une des créatures mystérieuses de la nature et qu'elle ne pousse pas à partir d'une graine :

La truffe pousse sans racine, ni graine, ni pousse, par la pluie et le tonnerre.

Là encore, cela reflète l'idée que le champignon naît de la foudre et de la pluie, idée popularisée par les Romains.

Valeur culinaire

Pline mentionne à plusieurs reprises que les truffes sont consommées comme un mets de choix. Le goût, la texture et l'arôme des champignons étaient considérés comme particuliers. Les truffes se trouvaient principalement dans les repas des classes supérieures - un produit de luxe. Les Romains appréciaient particulièrement les truffes africaines et ligures.

Propriétés médicinales et aphrodisiaques

Selon Pline, la truffe peut être un médicament aussi bien qu'un aliment. Elle était censée améliorer la libido et renforcer le corps, même si Pline lui-même était souvent sceptique quant à ces affirmations.

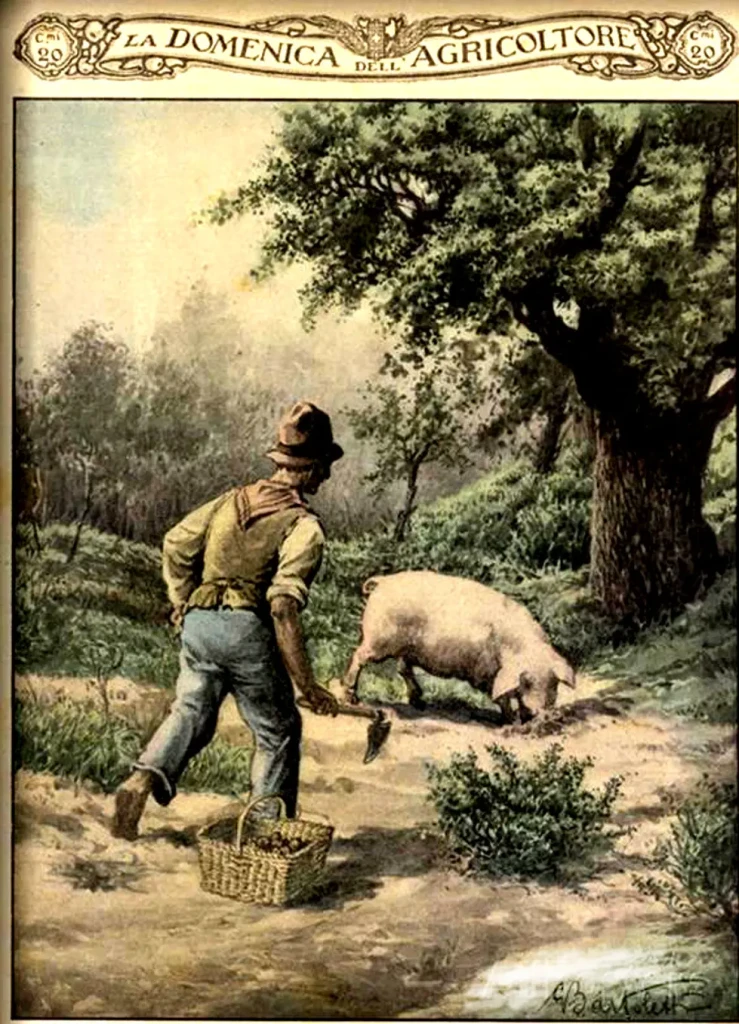

Cueillette et chasse

Bien qu'il ne précise pas la méthode exacte de cueillette, il souligne que les champignons poussent généralement à l'état sauvage et que la connaissance de la chasse aux champignons était un métier à part entière à l'époque romaine.

La truffe était considérée comme une merveille naturelle par les anciens Romains, mais en l'absence d'explication scientifique, elle était souvent associée à des propriétés magiques et mystiques. Bien que Pline ait souvent critiqué les superstitions, il a préféré maintenir la perception commune de la truffe.

Juvenalis (1er-2e siècle après J.-C.)

Dans ses satires, il se moque souvent du luxe de l'élite romaine, et la truffe apparaît donc comme un symbole de luxe.

Satira IV, v. 15-18 :

"Il n'y a pas de meilleure faim que celle qui est nourrie par les truffes. Les champignons ne valent rien, mais ils doivent être mangés à un prix royal."

Apicius (fin du 1er siècle après J.-C. - début du 2e siècle après J.-C.)

Auteur ou compilateur du recueil de recettes "De re coquinaria" (De l'art de cuisiner). Il s'agit du plus ancien livre de cuisine romain conservé.

De re coquinaria, Liber VII, Caput XIII :

Écraser les truffes chaudes et les saupoudrer de sauce de poisson, de poivre et de carvi (vin concentré), ou les faire frire au four avec de l'huile d'olive.

Il s'agit d'une recette gastronomique concrète qui montre comment les truffes étaient utilisées dans la cuisine romaine - associées à des saveurs épicées et intenses.

Martial (40-104 apr. J.-C.)

Dans ses épigrammes, le poète évoque à plusieurs reprises la splendeur des fêtes romaines.

Epigrammata, XIV.93 :

La truffe est un don de la terre, mais pas du paysan :

Elle convient aux rois pour orner leur table".

Là encore, Martial met l'accent sur le statut social : les truffes sont les joyaux des tables royales.

Pétrone (1er siècle après J.-C.)

Dans le roman satirique Satyricon, il mentionne des champignons truffiers dans ses scènes de festin (notamment dans la célèbre Cena Trimalchionis).

Satyricon, cap. 70 :

"On offrait des champignons d'or, mais ils étaient faits d'argile".

La scène est une satire de l'hospitalité romaine, où la fausseté du luxe est également mise en évidence : les cadeaux qui semblaient être des truffes d'or étaient en fait faits d'argile.