Im Mittelalter war die Trüffel bereits bekannt und wurde konsumiert, aber sie war nicht überall gleich weit verbreitet und geschätzt. Das Wissen wurde aus dem antiken Römischen Reich überliefert, war aber oft verdunkelt oder verfälscht.

Die Klöster, insbesondere die Benediktinerklöster, spielten eine wichtige Rolle bei der Bewahrung des Wissens über Naturheilmittel und Lebensmittel, einschließlich der Verwendung von Pilzen, einschließlich Trüffeln.

Glaube und Mystik:

Da die Trüffel unterirdisch wächst und schwer zu finden ist, wurden ihr oft mystische Kräfte zugeschrieben. Im Mittelalter wurde sie oft mit Blitzen, Fruchtbarkeit oder dämonischen Kräften in Verbindung gebracht.

Mancherorts war die Einnahme oder der Verzehr verboten, da er mit Hexerei oder "satanischen Praktiken" in Verbindung gebracht wurde.

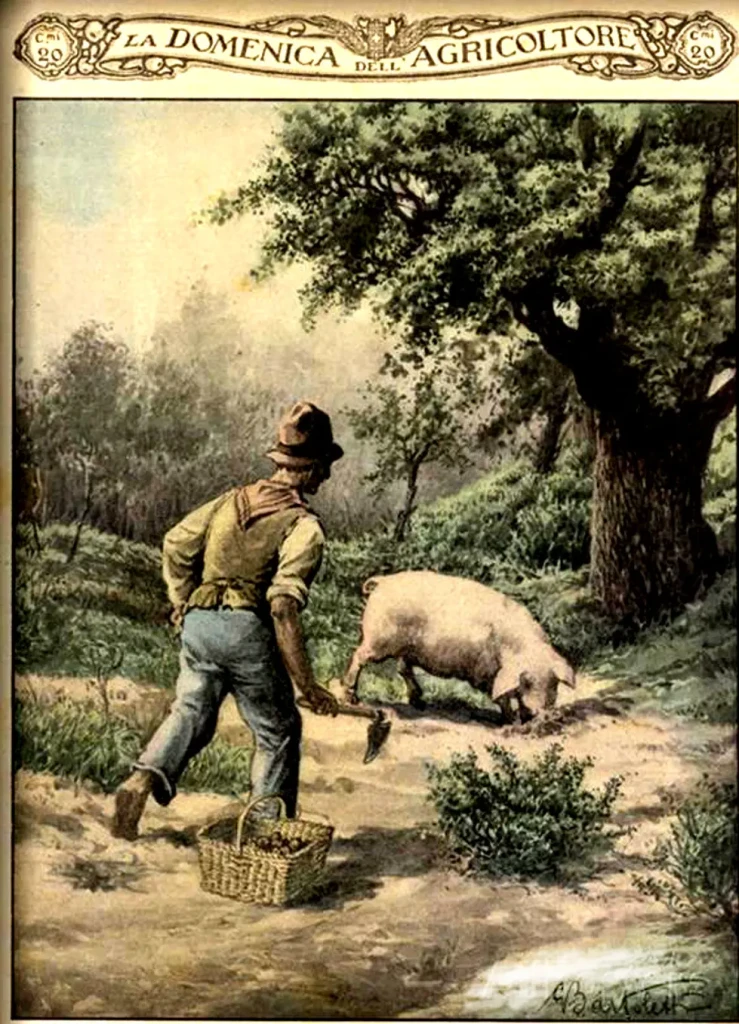

Das Sammeln von Trüffeln war in Süd- und Mitteleuropa (z. B. Frankreich, Italien, das heutige Spanien, später auch Süddeutschland und Österreich), wo das Klima und der Boden günstig waren, weiter verbreitet. Auch Hunde und Schweine wurden im Mittelalter zur Trüffelsuche eingesetzt, vor allem in Südeuropa.

Schweine erschnüffeln den Pilz auf natürliche Weise, vor allem die weiblichen Tiere, da der Geruch des Pilzes dem Pheromon der männlichen Schweine ähnelt. Später wurde der Einsatz von Hunden üblich, da sie weniger Pilze fressen als Schweine.

Das Eintreiben war nicht geregelt, aber vielerorts war es das Vorrecht der Grundbesitzer, die die Pilze sogar in Form von Steuern von den Bauern einfordern konnten.

Nördlich der Alpen wurde sie weniger häufig gesammelt, teils aus klimatischen Gründen, teils wegen kultureller Unterschiede.

Im Mittelalter galt die Trüffel als Luxusgut an den Höfen des Adels, vor allem ab dem Spätmittelalter (13. bis 15. Jahrhundert). Sie wurde häufig als Gewürz und zum Würzen von Fleischgerichten und Pasteten verwendet.

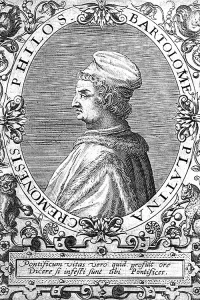

Schriftliche Rezepte sind selten, aber einige zeitgenössische Quellen (z. B. der italienische Schriftsteller Bartolomeo Platina aus dem 15. Jahrhundert) erwähnen Trüffel.

Bartolomeo Platina (1465-1481)

Platina, der päpstliche Koch und gastronomische Schriftsteller, erwähnt Trüffel in seinem ersten gedruckten Kochbuch, De honesta voluptate et valetudine (um 1470-75):

... als er feststellte, dass die Sauen von Notza unvergleichlich gut Trüffel jagen können, aber man sollte ihnen einen Maulkorb anlegen, damit sie die Beute nicht fressen.

Dies gibt uns nicht nur einen Einblick in die Verwendung der Pilze, sondern auch in die Methoden und Praktiken, die beim Sammeln der Pilze angewandt werden.

Es gibt zwar kein spezielles Rezept für ein Gericht mit Trüffel, aber Platina führt es in Buch 10 auf:

Trüffel" als letzten Gang eines vegetarischen oder pflanzlichen Gerichts (z. B. nach Salaten, gebratenen Nudeln, Reis, Ei- und Pilzgerichten). Dies deutet darauf hin, dass Trüffel als Delikatesse am Ende der Mahlzeit und nicht als Hauptgericht auf der Speisekarte standen.

Platina übersetzte und veröffentlichte vor allem die Rezepte von Martino da Como, wobei er oft vermerkte, wenn er bestimmte Gerichte aus gesundheitlichen oder essbaren Gründen empfahl (z. B. weil bestimmte Gerichte "gefährlich" sein könnten)

Für das Trüffelrezept wurde keine spezifische gesundheitliche Charakterisierung beibehalten, sondern nur die Trüffel selbst wird als wertvolle Zutat, als "köstliches" Gericht, erwähnt.

Frühmittelalterliche Herbarien (Herbarien, Kräuterbücher)

Die mittelalterlichen Herbarien - z. B. das Pariser Herbarium (12. Jh.), Dioskurides' Transplantate (z. B. Plinius) - konzentrierten sich hauptsächlich auf Heilpflanzen und bekannte Pflanzen. Pilze mit einer terrestrischen Lebensweise, wie z. B. Trüffel, wurden in der Regel vernachlässigt, weil:

- Sie galten nicht als Arzneimittel.

- Ihr Auftreten wurde von der wissenschaftlichen Literatur oft vernachlässigt.

Herbarien enthalten keine detaillierten Beschreibungen von Trüffeln, die meist nicht kulinarisch sind. Pilze werden in der Regel als "militetes" oder in anderen Kategorien klassifiziert, sind aber weder in medizinischen noch in Ernährungsrezepten prominent vertreten. Diese Texte konzentrieren sich auf Pflanzenarten, nicht auf mykologische Gruppen.

Tractatus de herbis (Tacuinum sanitatis, 13.-15. Jahrhundert, Norditalien)

In diesem Herbarium(Tractatus de herbis) werden in der Regel Hunderte von Pflanzen, Tieren und Mineralien mit medizinischen Eigenschaften aufgeführt - obwohl die spezifische Beschreibung von Trüffeln (Tuber) nicht in allen Versionen erscheint. Im Herbarium beginnt das besprochene Material mit einer qualitativen Klassifizierung ("heiß, kalt, trocken, feucht") und fährt dann mit typischen Angaben fort. Obwohl wir in dieser aus dem Text digitalisierten Quelle kein spezifisches Trüffelkapitel gefunden haben, hätte die Struktur ihre Aufnahme ermöglicht.

In einem Manuskript aus den Jahren 1476-1500, das zur Tradition des Tacuinum sanitatis gehört, wird die Formulierung "tubera id est tartufule" verwendet, d. h. "Trüffel oder Tartufule"

Das lateinische Original und die Übersetzung:

'tubera id est tartufule: Natura: frigida et humida in secundo gradu; ..."

"Trüffel, das heißt Tartufule: Natur: kalt und feucht im zweiten Grad; ...

Dies zeigt, dass die mittelalterlichen Herbarien die Trüffel bereits von anderen Pilzarten unterschieden und ihre warmen/charakteristischen feuchten Eigenschaften beschrieben.

Französische mittelalterliche Erwähnungen

Im französischen Sprachgebrauch galt die Trüffel im Mittelalter als "dämonisch" und wurde sogar von der Inquisition verboten:

'champignon noir, sous-terrain naissant avec la foudre... la Sainte Inquisition pour l'interdire'

Fürst Jean de Berry (1340-1416)

Jean de Berry von Burgund (Herr von Gott) verbreitete die Trüffel bereits an der Wende vom 14. zum 15:

Le duc Jean de Berry (1340) la fit connaître à Charles V puis Charles VI lors de son mariage avec Isabeau de Bavière (1385).

Auch in dem berühmten mittelalterlichen Bildkodex Très Riches Heures du Duc de Berry (1413) ist die Trüffelsammlung abgebildet.

Die Ankunft des ersten Papstes (Clemens V. - 1309) in Avignon bedeutete die Versöhnung zwischen der Kirche und der Trüffel, die von da an den Klerus immer wieder inspirierte, bis hin zur Ernennung des Heiligen Antonius zu ihrem Beschützer. In der Regentschaft erlebte die Trüffel ihre Blütezeit. Sie wurde als königliche Delikatesse angepriesen und mit Luxus und Wollust assoziiert.

Spanische mittelalterliche Referenzen

Rezepte aus Al-Andalus (13. Jh.)

Bereits im 13. Jahrhundert gab es in der spanisch-arabischen Küche Rezepte mit Trüffeln:

kommt in verschiedenen Ausarbeitungen der andalusischen Gerichte des XIII. Jahrhunderts vor, z. B. in den Gerichten "Platte mit Trüffeln und Fleisch" und "Platte mit Korder und Trüffeln".

Dies zeigt deutlich, dass im mittelalterlichen islamischen Spanien nicht nur Trüffelrezepte bekannt waren, sondern sie auch speziell für Fleischgerichte verwendet wurden.

Dokumente und Mythen im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert

Obwohl sie von der Kirche verdächtigt wurde, tauchten medizinische Meinungen und Mythen über die Trüffel, wie die von Dr. Laguna erwähnten "schädlichen" Wirkungen, auch später in Spanien auf - also in der frühen Neuzeit.