Culture et développement agricole

Le XIXe siècle a vu la systématisation de la culture de la truffe (trufficulture), notamment en France:

On attribue à Joseph Talon (début des années 1800, Apt, Provence) le mérite d'avoir été le pionnier de la culture de la truffe en plantant des glands de chênes truffiers, favorisant ainsi la croissance mycorhizienne.

Pierre II Mauléon (vers 1790) a exploré des méthodes similaires, en observant la symbiose entre le chêne et le truffe.

Auguste Rousseau (1847) a planté 7 hectares de chênes truffiers près de Carpentras et a été primé à l'Exposition Universelle de Paris en 1855.

En 1890, les truffières couvraient environ 750 km² en France et produisaient 2 000 tonnes par an.

En Hongrie, des forestiers comme Károly Szőts et Vilmos Kondor ont adapté les méthodes françaises (celles de Talon) aux forêts de chênes locales dès 1901.

Recherche scientifique et taxonomie

Des personnages clés ont contribué à la biologie et à la taxonomie des truffes :

Carlo Vittadini (Italie, 1831) - Monographia Tuberacearum: première classification morphologique des espèces de truffes.

Albert Bernhard Frank (1885) a introduit le terme de mycorhize, décrivant la symbiose plante-champignon comme la clé du développement de la truffe.

Franciszek Kamieński (1888) - a étudié les interactions sol-champignon cruciales pour la formation des truffes.

Louis Matruchot (France, 1903) publie sur le mycélium de la truffe blanche et les premières méthodes de culture artificielle.

Gastronomie et livres de cuisine

La truffe est entrée dans la haute société culinaire grâce aux œuvres de chefs et d'écrivains célèbres :

Jean Anthelme Brillat-Savarin (1825), dans La physiologie du goût, appelle la truffe :

"Le diamant de la cuisine" et "pas un aphrodisiaque direct, mais un aphrodisiaque qui rend les femmes plus tendres et les hommes plus agréables".

Il évoque les variétés régionales, leur saisonnalité et leur digestibilité. Il évoque aussi avec humour les truffes qui provoquent des "prédispositions dangereuses" dans les émotions.

Marie-Antoine Carême (1828) et Auguste Escoffier (1903) ont inclus les truffes dans les sauces françaises classiques (par exemple la sauce Périgueux) et dans la haute cuisine.

Le livre de Madame Beeton sur la gestion du foyer (1861) présente des recettes anglaises à base de truffes, ce qui témoigne de son statut dans les repas de la haute société victorienne.

Commentaires de Brillat-Savarin sur les truffes dans son ouvrage "La Physiologie du goût" (1825)

"La truffe n'est pas un aphrodisiaque direct, mais dans certaines circonstances, elle peut rendre les femmes plus tendres et les hommes plus aimables.

"Il y a des truffes et des truffes, comme il y a des fagots de bois de chauffage et des fagots de bois de chauffage, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous égaux.

"Les truffes du Périgord et de Haute-Provence atteignent leur plein parfum en janvier. Elles sont parmi les plus prisées. Les variétés bourguignonnes et dauphinoises sont plus dures, avec un arôme moins fin."

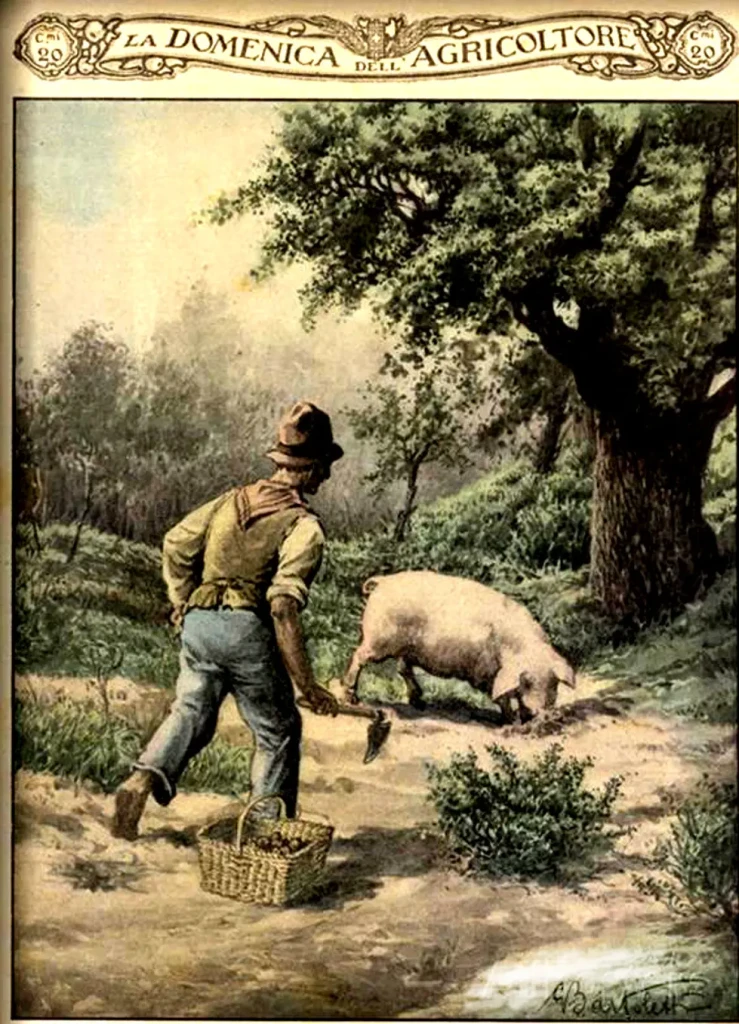

"Les cochons et les chiens sont utilisés pour la chasse, bien que certains vieux paysans prétendent détecter la présence de truffes simplement par la configuration du terrain.

"Après plus de cinquante ans d'expérience gastronomique, je peux confirmer que les truffes ne sont pas du tout indigestes, contrairement à ce que l'on croit généralement.

"J'ai assisté un jour à un dîner où l'on servait une dinde truffée. Un convive a craché un morceau entier de truffe. Nous avons tous ri - preuve que même une consommation excessive de truffes provoque plus d'amusement que d'inconfort".

"Une dame a avoué un jour que les truffes l'avaient mise dans un état dangereux - pas malade, mais encline à la passion. Elle les rendait responsables de son abandon émotionnel, non sans une certaine affection".

Bibliographie annotée (ouvrages sélectionnés)

Culture et histoire

Talon, J. (1815). Traité de la culture et de la manière de conserver les truffes.

Mauléon, P. II (1792). Mémoire sur la truffe et les bois truffiers.

Rousseau, A. (1847). Rapport sur la Plantation de Chênes Truffiers à Carpentras.

Szőts, K. (1905). Adaptation hongroise de la culture française de la truffe.

Kondor, V. (1901). Sur les plantations de truffes en Lituanie.

Science et taxonomie

Vittadini, C. (1831). Monographia Tuberacearum.

Frank, A. B. (1885). De la mycorhize et de la biologie de la truffe.

Kamieński, F. (1888). Biologie du sol et interactions fongiques.

Matruchot, L. (1903). Des mycéliums de la truffe blanche et de la culture artificielle.

Culinaire et culturel

Brillat-Savarin, J. A. (1825). La Physiologie du goût - écriture alimentaire poétique, philosophique.

Carême, M.-A. (1828). Le Pâtissier Royal Parisien - les débuts de la haute cuisine.

Escoffier, A. (1903). Le Guide Culinaire - codification de la cuisine française.

Beeton, I. M. (1861). Mrs Beeton's Book of Household Management - middle-class English recipes.

Flaubert, Byron, Colette - des mentions de truffes littéraires.